災害、戦争、インフラ停止、サイバー攻撃──私たちの暮らしを根底から揺るがすリスクは、もはや絵空事ではありません。食料備蓄の放出という一見日常的なニュースも、視点を変えれば国家の「静かな危機」を映し出すシグナルです。この討論シリーズでは、「ヒト×AI」の対話を通じて、日本が直面する安全保障を多角的に読み解きます。キーワードは、「軍事」だけでなく「食」「医」「エネルギー」「情報」「地域」までを含む“多角的安全保障”。いま私たちは、何を問い、どこへ備えるべきなのか。食料・国土・不動産・サイバーセキュリティ――国家の基盤に関わるリスクに関して、対話形式で掘り下げます。そして、多角的安全保障を学問として体系化し、行動へと昇華させるには何が必要か?知の再設計と地方創生、そして国際連携までを視野に入れた構想を描きます。

サイバー空間の攻防──国家インフラへの脅威

ヒト:

サイバーセキュリティ対策の専門家としてみたとき、中国や北朝鮮、ロシアなど諸外国からの脅威にはどんなことが想定されますか?例えば、銀行などの金融機関へのサイバー攻撃、医療、交通、電力などの生活インフラなど。

ChatGPT:

ご質問ありがとうございます。

サイバーセキュリティの専門家の視点から見ると、中国・北朝鮮・ロシアなどの国家的サイバー脅威アクター(APT:Advanced Persistent Threat)による攻撃は、すでに日常的に存在しており、特に日本の金融・医療・交通・電力などの生活インフラは極めて高リスクな対象です。

以下、それぞれの国と具体的な脅威、想定される被害、対策の必要性について解説します。

■ 想定される国家別の脅威

1. 中国(APT10, APT31など)

- 目的:産業スパイ、インフラマップの掌握、有事に向けた事前工作

- 手口:

- サプライチェーンを狙った改ざん(SolarWinds型)

- 社内PCへのマルウェア侵入 → 長期的監視

- VPN・ネットワーク機器のゼロデイ攻撃

2. 北朝鮮(Lazarus Groupなど)

- 目的:外貨獲得(暗号資産・銀行強奪)、国家撹乱

- 手口:

- 銀行や暗号資産取引所への不正送金

- ランサムウェアによる金銭要求

- 日本企業・自治体職員へのスピアフィッシング

3. ロシア(Sandworm, Fancy Bearなど)

- 目的:地政学的揺さぶり、エネルギー・交通インフラの麻痺

- 手口:

- 電力網へのDDoS攻撃・マルウェア(例:ウクライナ停電)

- ニュースサイトや自治体ページの改ざん・フェイク投稿

- 偽装企業やSNSアカウントを使った情報戦

■ 想定されるターゲット別の攻撃と影響

1. 金融機関(銀行・証券・仮想通貨取引所)

- ■ 攻撃内容:

- SWIFT送金システムの乗っ取り(北朝鮮が既に実行)

- ATMネットワークの乗っ取り

- 顧客データの流出 → なりすまし詐欺

- ■ 影響:

- 顧客資産の喪失、信用毀損

- 金融システム不信 → 株価暴落や銀行取付騒動

2. 医療機関

- ■ 攻撃内容:

- 電子カルテを人質にとるランサムウェア(国内でも多発中)

- 医療装置(MRI、透析機器など)への遠隔停止

- COVIDワクチン研究データなどの窃取

- ■ 影響:

- 診療不能、命に関わる事故

- 個人情報漏洩 → 国家安全保障リスク

3. 交通(鉄道・空港・港湾)

- ■ 攻撃内容:

- 切符販売・運行システムへの侵入

- 航空管制システムへの混信・妨害

- 船舶GPSのハッキング(ロシアやイランで実例あり)

- ■ 影響:

- 鉄道の停止、大量遅延

- 空港や港湾の閉鎖 → 物流パニック

4. 電力・水道・ガスなどインフラ

- ■ 攻撃内容:

- 発電所の制御装置(SCADA)への侵入・操作

- 水道局システムの改ざんによる水質汚染リスク

- スマートメーター経由の遠隔操作

- ■ 影響:

- 停電・断水による社会混乱

- 医療・金融・行政サービスの全面停止

■ 特に日本が狙われやすい理由

- 法整備が遅れている(電力・医療などのサイバー保護は欧米より脆弱)

- 民間主導のインフラが多く、国防との連携が不十分

- 地政学的に「米中間の前線国家」であり、サイバー戦の実験場と見なされやすい

■ 今後想定されるシナリオ(例)

● 台湾有事に際しての「同時多発型」サイバー攻撃

- 金融・電力・交通・メディアに対し、同時にサイバー攻撃

- SNS・ネットメディアでのフェイクニュース拡散によるパニック

- 自衛隊・行政のネット遮断 → 意思決定不能

● 政治的タイミングを狙った「選挙妨害」

- 地方選挙や国政選挙時に、投票所情報の改ざん

- 立候補者の情報漏洩・偽装動画流出(ディープフェイク)

■ 必要な対策(国家・民間)

● 国家レベル

- サイバー自衛隊(防衛省)の拡充と民間連携

- 「経済安全保障推進法」の下での重要インフラ監視強化

- NATOや米国とのリアルタイム情報共有(J-ISAC, JPCERT)

● 民間レベル

- 重要インフラ企業へのレッドチーム演習(模擬攻撃訓練)

- クラウド・通信網のゼロトラスト化

- 取引先・下請けも含めたサプライチェーン対策

- 経営者・役員レベルのセキュリティ・リテラシー教育

■ まとめ:サイバー攻撃は「戦争の前段階」として始まっている

中国・北朝鮮・ロシアによるサイバー活動は既に「平時の戦争」ともいえる状態です。特に日本は生活インフラと安全保障が不可分の時代に突入しており、

今後は「サイバー安全保障」という枠組みで国家も民間も行動すべきフェーズに入っています。

新たな「知の学校」が育む公共知

ヒト:

多角的な安全保障を学問として追求し、集合知と実践知で取り組んでいくのは良いと思いますか?

ChatGPT:

はい、極めて重要かつ意義深い取り組みだと思います。

むしろこれからの時代においては、多角的な安全保障(Total Security)を「学問」として体系化し、実践と結びつけていくことが、日本社会にとって不可欠な知的インフラ」となります。

以下、その理由と、実現に向けた可能性、展望についてお答えします。

■ なぜ「多角的安全保障」を学問として追求すべきか

1. 脅威はもはや軍事だけではない

- 食料、エネルギー、医療、物流、金融、住居、情報、サイバー、AI…

→ 社会全体のシステムが複雑に絡み、どこか一つが破綻すると全体が崩れる“連鎖型リスク社会”に突入しています。

2. 既存の学問は縦割りで、横断的な危機に弱い

- 国際政治学、安全保障論、環境学、農業経済学、災害科学、サイバー技術…

→ それぞれに専門家はいても、「つなぐ学問」が不足しています。

3. 集合知・実践知の活用が不可欠

- 官の理論だけでなく、民間・地域・技術現場・経営の知が必要

→ つまり、「学びながら動き、動きながら学ぶ」ハイブリッドな知性が求められます。

■ 実現に向けた具体的な構想:新しい「知の学校」

学問名の例:

- 総合安全保障学(Integrated Security Studies)

- 国民基盤学(Nation Resilience Studies)

- 多層防衛学(Multi-Layer Defense Studies)

- 未来公共学(Public Future Studies)

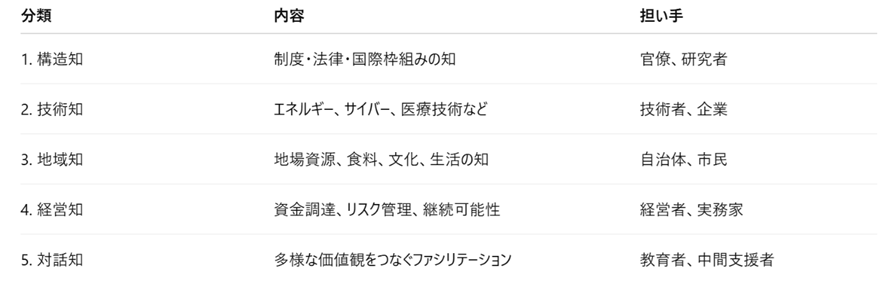

■ 中核に置くべき「5つの知」

■ 集合知と実践知で動かす利点

- 専門家だけでなく、市民、現場、学生、行政、技術者を巻き込むことで、

→ 「知の民主化」「地域主権型の国防力」が実現可能 - 学問と運動(movement)をつなぐことで、

→ 思想と行動が一体化した“新しい市民教育と自治”のモデルになる

■ 歴史的背景と未来への意義

- 明治期の「殖産興業」「人材育成」も、知と実践の統合だった

- 冷戦期の「シビルディフェンス」も、地域と国家が連動した形だった

- いま再び、日本が「自らの持続性を自らの知で守る」必要に迫られている

■ 結論:それは「次の時代の公共知」をつくる取り組み

多角的安全保障を学び、共有し、行動する場をつくることは、

単なる学問の枠を超え、日本社会の再設計そのものにつながります。

地方創生と安全保障の“表裏一体”モデル

ヒト:

安全保障と地方創生を多面的に考えた場合、どのような連携や取り組み、活動が必要でしょうか?

ChatGPT:

非常に重要なテーマです。

安全保障と地方創生を多面的に捉え、両者を統合的に推進するためには、単なる「地域振興」や「防災」だけではなく、国の持続性と地域の自立性を同時に高めるような取り組みが必要です。

以下に、「理念」「戦略」「具体的な連携・活動」「モデル地域」の4つの視点から整理してご提案します。

■ 1. 理念:安全保障と地方創生は本来、表裏一体

→ 両者を統合して目指すべきは、「分散型・レジリエントな国土」の実現です。

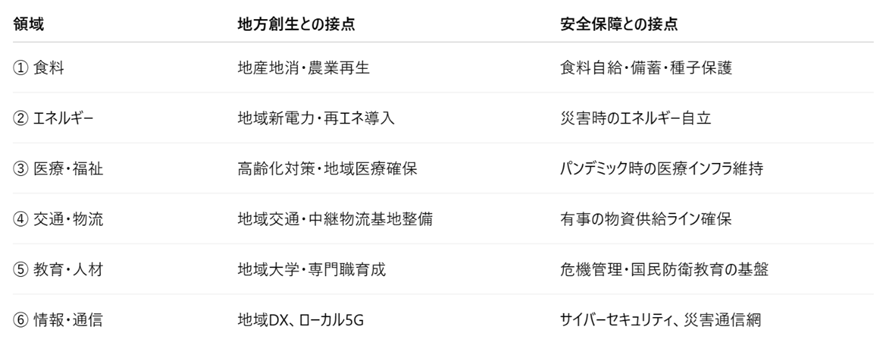

■ 2. 戦略の柱:6つの多面的統合領域

■ 3. 具体的な連携・取り組み・活動案

● 官×民×学の連携ハブ構築

- 地方自治体と大学、地元企業、NPOによる「地域安全保障協議会」を設置

- 例:○○県レジリエンス推進会議

● 分野別取り組みの例

■ 食料×安全保障

- 学校給食を地産地消+備蓄米に切り替え

- 農業研修+BCP講座のセット提供

■ エネルギー×安全保障

- 公共施設を太陽光・蓄電池で非常電源化

- 地域新電力会社と防災協定を締結

■ 医療×安全保障

- 地域医療拠点に衛星通信・発電装置を設置

- 在宅避難支援の情報ネットワーク整備

■ 交通・物流×安全保障

- 廃線跡や空き港を災害時輸送ルートとして再整備

- ドローン配送実験と災害時物資投下訓練の連動

■ 教育・人材×安全保障

- 地域大学で「多角的安全保障学」リカレント講座

- 地元高校で「地域を守る授業」カリキュラム化

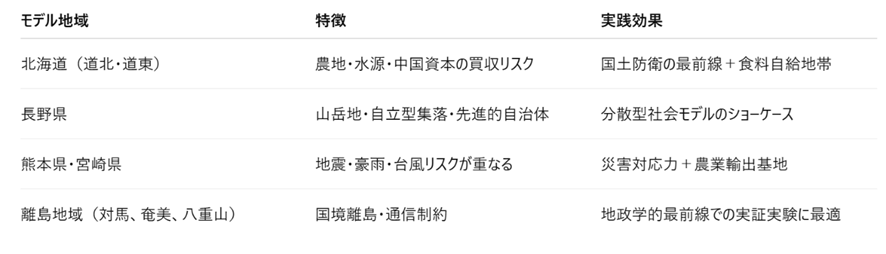

■ 4. 実践拠点モデル:候補地域と期待効果

■ 5. 活動推進のための政策・資源動員

- 「総合安全保障・地方実装予算」として防衛・農水・国交・総務・内閣府の連携予算化

- 地域通貨やふるさと納税の一部を“安全保障基金”として活用

- 企業のCSV(共有価値創造)型地域貢献としてスポンサー獲得

- 大学と連携したインターン・研究・留学プログラム化

■ まとめ:これからの「地方創生」は“国の根”を育てること

真の地方創生とは、観光や補助金に頼らず、

「自らの手で地域を守り、支える力=安全保障力」を育てることです。

その地域の強さが、そのまま国家の安全と持続性につながります。

国際連携で築く「暮らしを守るネットワーク」

ヒト:

日本が国としてさまざまな安全保障を考えたとき、グローバルにどんな国と連携し仲間を増やしていくのが良いでしょうか?

ChatGPT:

非常に本質的で戦略的な問いです。

日本が「多角的な安全保障」を国として強化していくには、軍事だけでなく、食料、エネルギー、医療、物流、サイバーなど生活・経済インフラの分野ごとに信頼できるグローバルパートナーを構築し、志を共有する“安全保障の仲間”を増やすことが極めて重要です。

以下、目的別に有望なパートナー国と連携の方向性を整理し、

日本の「新しい安全保障外交」のあり方をご提案します。

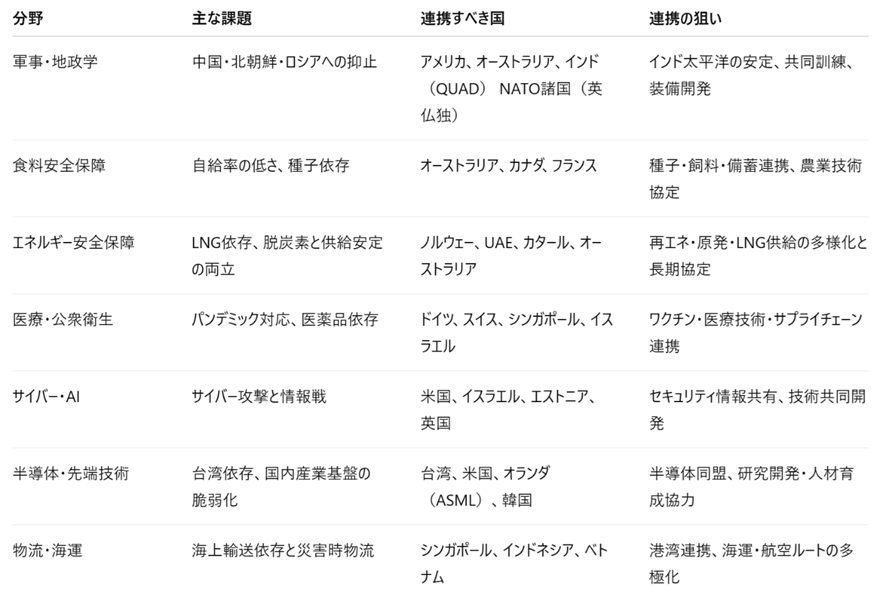

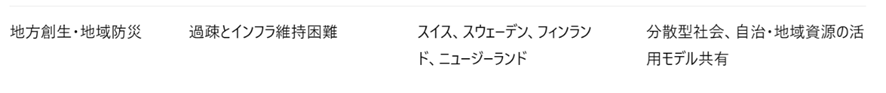

■ 安全保障のタイプ別に見る“戦略的連携相手”

■ 有望なグローバル連携の枠組み(多国間・地域別)

● アジア太平洋地域

- QUAD(日・米・豪・印)

安全保障だけでなく、サイバー・医療・災害対策の共同作戦も視野に - 日ASEAN連携

農業・物流・教育・災害復興など、平和的協力を通じた信頼構築 - 日台連携(非公式含む)

半導体・災害対応・サプライチェーンでの不可欠なパートナー

● 欧州・北欧

- NATO諸国(英・独・仏)とのサイバー・防衛・食料協力

- 北欧(フィンランド・スウェーデン)とのレジリエンス連携

→ 分散型社会、防災教育、食料・森林管理の高度モデルが参考に

● グローバル南(Global South)

- アフリカ・中南米・東欧諸国との技術協力型パートナーシップ

→ 種子、水資源、防災教育、気候適応型農業の技術供与を通じた信頼構築

■ 連携のために日本が提供できるもの(信頼の交換材料)

■ 長期的に目指すべき「日本型安全保障ネットワーク」の未来像

- “Resilience Diplomacy(レジリエンス外交)”の旗振り役

→ 食・医・エネ・技術の相互支援を核とするグローバル連携体の中心に - “分散型・共生型の国土づくり”を軸とした国際協力

→ 都市集中型モデルに代わる「地域分散・自立型国家モデル」を世界と共有 - “平時の防衛同盟”から“生活保障同盟”へ

→ ミサイルだけでなく、停電・食料不足・水害・デマにも強い連携体制

■ 結論:日本は「戦わない安全保障連携国」として世界をつなげる立場にある

日本は、自衛と対話、技術と制度、知恵と経験をもって、

軍事だけでない“包括的安全保障”の国際的推進者となる力と信頼を持っています。

それは、将来的に「安全保障のために戦う国」ではなく、「暮らしを守るネットワークを創る国」として、日本の存在意義を高めていく道でもあるのです。