早稲田大学 基幹理工学部で行われる講義「企業行動と経営」では、経営者・起業家を講師として招き、実体験・事例を共有していただいています。2024年度は、5人の経営者・起業家の方々に講義をお願いしました。本稿では、「不確実性下の経営とマネジメント」をテーマに、2024年12月6日に登壇していただいた篠﨑氏の講義レポートをご紹介します。

講師の紹介

講師紹介:篠﨑 啓嗣(しのざき ひろつぐ)氏

【学歴】

・東京経済大学 経営学部 経営学科(1993年3月卒)

・千葉大学 大学院 人文公共学府 公共社会科学専攻 経済・経営科学コースに在学中(2024年4月入学)

【社歴】

・株式会社群馬銀行(平成5年~平成15年)

・日本生命保険相互会社(平成15年~平成16年)

・株式会社損害保険ジャパン(平成16年~平成18年)

・有限会社Financialadvisors(平成18年~平成19年・自営)

・株式会社フィナンシャル・インスティテュート(平成19年~平成25年)

・株式会社しのざき総研(平成25年~)

【著書】

・社長さん!銀行員のいうことをハイハイ聞いていたら、あなたの会社潰されますよ!(10万部・メガヒット作)

・信用保証協会完全マニュアル(現在三刷)

・銀行と交渉をして会社を絶対に潰すな!

その他、16冊の銀行・生命保険パーソン向けの本を出版

【得意分野】

・経営計画策定支援(創業・再生・承継フェーズの全てに対応)

・銀行取引全般

・資金繰り管理及び与信管理

・企業価値評価など財務関するエキスパート

講義サマリー

講義テーマ:「不確実性下の経営とマネジメント」

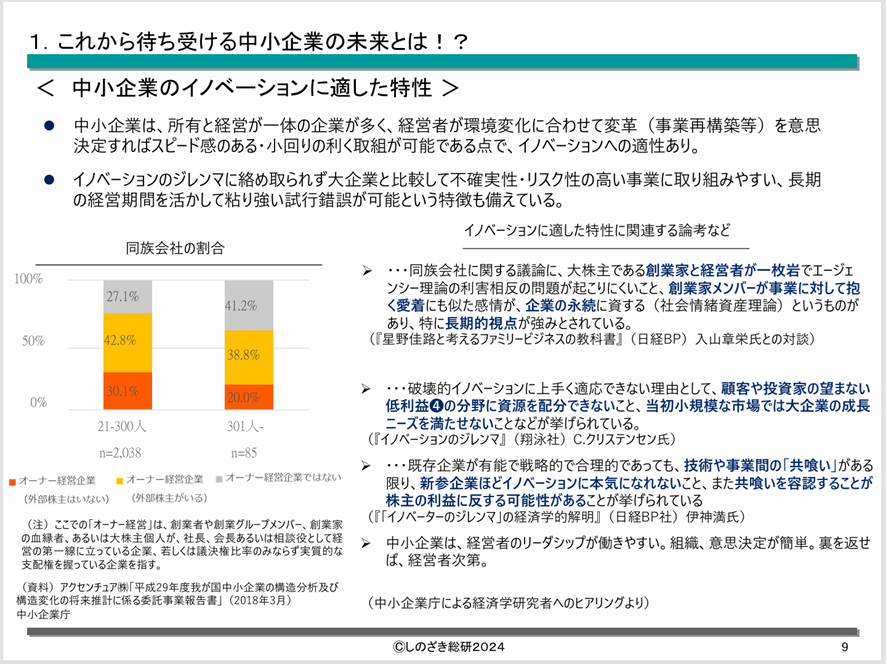

1.これから待ち受ける中小企業の未来とは!?

2.起業前に知っておきたい、経営者になるなら知っておきたい財務の基礎

3.日本の番頭経営の大切さ

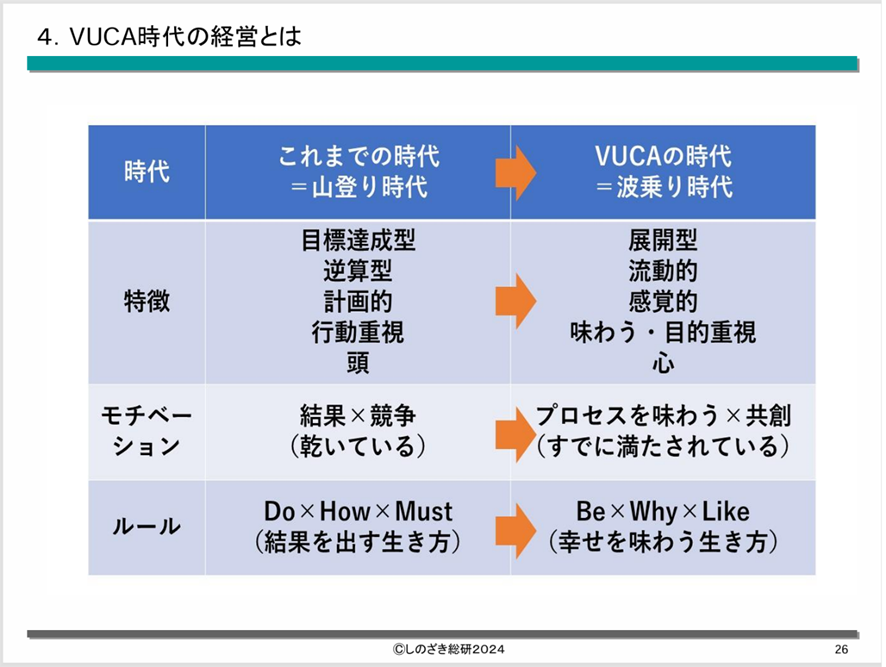

4.VUCA時代の経営とは

5.講師が見てきた経営の成功事例、失敗事例

6.講師のキャリア(就職・転職・独立の経緯)

現代の経営環境を生き抜くために必要な視点

現代の経営環境は、予測不可能な変動(VUCA)に満ちており、中小企業にとってますます厳しい状況が続いています。そんな中で、未来に向けて成長・発展するためには「計画性」と「財務管理」の徹底が不可欠であるという講義の主張には、大きな説得力がありました。

本レポートでは、講義の内容を振り返りながら、現代の中小企業が取るべき経営戦略について整理し、特に財務と経営の関係性に焦点を当てて考察します。

中小企業は、大企業と同じ土俵で戦ってはならない

――これは講義の中でも強調されたポイントです。中小企業は「小さくて機動的」という特性を活かし、ニッチ市場や専門性の高い領域など、比較的優位に立てるフィールドで戦うべきでしょう。

中小企業は所有と経営が一致していることが多いため、意思決定のスピードが速く、変化への対応力にも優れています。篠﨑氏は、「大は小を兼ねない」と語り、むやみに大手の真似をせず、自社の立ち位置を見極める経営感覚の重要性を説きました。

また、経営者の高齢化が進む中で、若い世代が経営に参入するチャンスが増えており、「若者が経営センスを磨き、意思決定に関わっていくべき」という提言も印象的でした。

計画性と財務管理の重要性

講義の中で最も強調されたのが、「財務=経営」であるというメッセージです。つまり、計画を立てる、実行する、振り返る、改善する――この経営の基本サイクルは、すべて財務に結びついています。お金の流れを理解し、管理しなければ、どれだけ優れたビジネスモデルがあっても企業は継続できません。

中小企業には計画性が欠如しているケースも少なくありません。篠﨑氏は、会計や財務の数字を自社の言葉で理解する力が経営者に求められるとしました。また、「お金は決して、汚いものでもいやしいものでもない」との発言は、財務に対する偏見を払拭し、健全な金銭感覚を持つことの大切さを示しています。

簿記とキャリア形成の関係

講義では、学生や若年層に向けて「簿記2級の取得」が強く推奨されていました。財務の基本である簿記は、全ての経営者、ビジネスパーソンにとって不可欠なスキルです。たとえ専門職でなくとも、経営や管理部門に携わる人にとって、数字を正確に読み取る力は大きな武器となります。

「簿記を学ぶことは、経営者の言葉を理解することに等しい」。このような視点は、単なる資格取得を超えた学びの意味を教えてくれます。

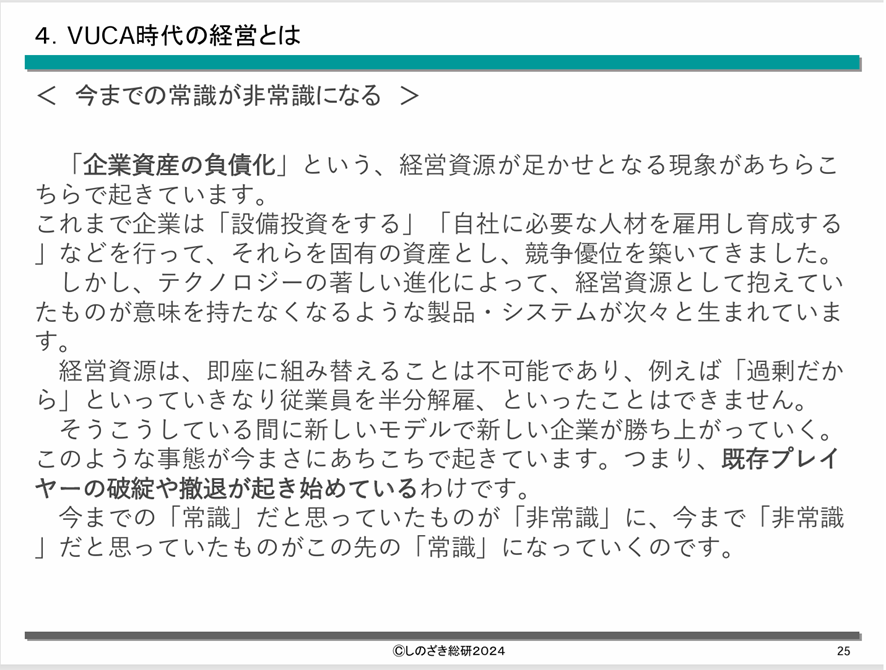

変動の時代と中小企業の心構え

VUCA時代と言われる現代において、予測不能な出来事が次々と起こります。こうした不確実な状況では、「仮説を立てて行動し、振り返る」ことが何より重要です。歴史が繰り返すことを踏まえ、過去の事例に学び、今後の行動に活かす視点が求められています。

また、「心と心のつながりを大切にすること」が、企業の持続可能性にもつながります。会計データやKPIといった数字に囚われすぎず、従業員との信頼関係や理念の共有といった“無形資産”の管理も、経営の大きな一部と捉える必要があります。

成功と失敗の分かれ道

「勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし」――この野村監督の言葉が示すように、成功の背景には偶然が含まれていても、失敗には必ず原因があります。計画の欠如、財務のずさんな管理、時代の流れを読まない経営判断。これらを放置した結果としての失敗には、学ぶべき点が数多くあります。

一方で、成功している中小企業の多くは、計画性と財務管理を土台に、明確な戦略と柔軟な実行力を持っています。どの業界にも勝ち組と負け組は存在しますが、それを分けるのは日々の積み重ねなのです。

講義全体を通して篠﨑氏から伝えられたメッセージは明確です。中小企業は「計画性」と「財務管理」を徹底することで、自らの強みを活かし、環境変化に柔軟に対応しながら持続的な成長を実現できるということ。数字を読む力と、社会の流れを読む力、その両方を兼ね備えた万能経営が今後ますます重要になると感じました。

そして、経営の未来を担う若い世代が、その一歩を踏み出す準備をすること。講師の語り口ににじむ熱意は、「誰もがチャンスをつかめる時代である」という学生に対する励ましでもあったと感じます。

講師から学生への課題内容と提出された課題

この講義では、最後に講演者から学生へ課題が出されます。今回の課題と学生から提出された内容は、下記のとおりです。

「不確実性の時代にどうキャリアをデザインするか?」

現代は様々な理由により、企業などを取り巻く環境が絶えず変化し、不確実性の高い社会へとなっている。代の社会が不確実性を増している要因として、少子高齢化や人口減少、さらには消費者ニーズの多様化やSDGsの重視など、企業経営を取り巻く環境の変化が挙げられる。加えて、VUCA時代と呼ばれるように、予測不可能な事象や技術革新の進展が企業の意思決定に大きな影響を与えてるようになっている。

そのような時代において、自分自身のキャリアデザインを決めるのはとても難しいと言える。なぜならば、自分のキャリアの現状と最終的な目標を定めたとしても、最適な行動は時代によって変化してしまうからだ。このような問題を考えた時、自分は最急降下法という数学的な手法を連想した。

とある関数の取りうる最小値を求める時に、ある適当な点を起点として最も勾配の低い方へと移動してゆけば、最終的に最小値を求めることができるというものだ。これは三次元空間に例えると、ある地点からもっとも標高の低い地点を探すには、最も勾配が急な坂道を選んで進むのが良いというシンプルな話に帰着できる。一次元の二次関数などでは、最小値を高校数学の知識を使って求めることができるが、現実世界においてパラメータは無数にあり、関数の形状も不明確なので、いかなる数学的な知識を用いても解析的に解くことは不可能だ。つまり、キャリアデザインという問題を数学の方程式の問題として捉えたとき、最も近道で効率的なキャリアを知ることはできないということだ。そこで最急降下法を使えば、遠回りしてしまう可能性はあるが、運が良ければかなり効率的な道を辿ることができるかもしれない。

しかし、結論を述べる前に必ず考えなければならない前提は、最急降下法は目的関数を定めなければならないということである。つまり目的関数として、金銭的利益、幸福度、地位、名誉などのパラメータの中から自分が最大化したいと思うものをいくつか定めて、その重みづけを行う必要がある。例えば、目的関数=金銭的利益×0.5+幸福度×0.3+名誉×0.2といった具合になる。

目的関数が定まったならば、次に自分が取るべき行動を決める方法はとてもシンプルである。例えば転職するか、起業するか、そのまま社員として残るかの3択を考えるならば、それぞれの行動をとった“直後”だけを予測して目的関数が最も急上昇するであろう道を選べば良い。考え方はとてもシンプルで現実世界では通用しないと思われるかもしれないが、それ以外に普遍的な考え方は無いと思う。

(原文ママ)

現代は、先の見えないVUCA時代であり、これまでのように、一つの会社に長く勤めれば安心という考え方は通用しなくなっていることがわかった。そのため、自分のキャリアを考えるときには、変化に柔軟に対応できる力が大切になると考える。

まず、一つの仕事にこだわりすぎず、幅広いスキルを身につけることが重要である。例えば、ITスキルやコミュニケーション能力、問題解決力など、どの業界でも役立つ力を磨いておけば、環境が変わっても対応しやすくなると考える。また、新しいことを学び続ける姿勢も必要である。時代とともに仕事の形も変わるため、自分のスキルを常にアップデートしておくとよいでしょう。現に、AIの普及により入れ替わりが危惧される職業が出てきたため代替不可能な柔軟な発想とスキルを持ち合わせることが状況の打開につながると思う。

次に、変化を怖がらずに挑戦することが重要である。転職や独立など、新しい道を選ぶことがキャリアを広げるチャンスになるかもしれない。また、多様な人と協力する力も重要だ。様々な考えを持つ人と関わることで、新しい視点を得ることができ、自分の可能性も広がる。

不確実な時代だからこそ、柔軟に対応できる力を身につけ、変化を前向きにとらえることが、自分のキャリアを切り開くカギとなると思う。

(原文ママ)

不確実性の時代に長期的なキャリアを詳細に立てることは難しいと考える。しかし,変化の激しい分新たなビジネスチャンスはこれまで以上に増えていく。したがってそれらのチャンスをどう手にしていくかが大切であると考える。ビジネスチャンスをものにするために,常に情報や変化をキャッチする力が必要である。そのうえ時代の先を行くための最先端技術を常に磨いておくと共に多様な経験を積み人脈を作っていくことで創造的な価値を創出できる準備を常にしておくことが重要であると考える。

(原文ママ)

VUCA時代の昨今、キャリアデザインは非常に困難であると考えられ、安定した会社へ入社後、定年まで働くというキャリアプランの実現可能性が低くなっている。この不確実性の時代の要因として、目まぐるしい技術発展と地球温暖化に伴う気候変動などが挙げられる。こういった様々な要因が混雑に入り組み合い、様々なリスクやトラブルをかかえつつ、事業の根底から刷新されるような抜本的な技術・ビジネス形態の開拓などにより、安定したキャリアの継続が非常に困難となっている。特に日本においては、少子高齢化の進行による働き手不足、国内資源の枯渇、予測される南海トラフをはじめとした大地震など、多岐にわたるリスクが考えられる。

こういった多岐にわたる不確実性がはびこり、どれか一つの対処のみではすべてをケアしきれない状況下では、将来起こりうる問題や革新を予測してそれを対処する、あるいは特定のゴールを定めて、それを目指すといったプランをとるのではなく、将来起こることに対して対応するための技能を身に着けるほうが重要である。不確実性や運が絡む要素について、例えばトランプなどのカードゲームなどにおいて、できるだけ運の要素を減らし、確実性を高めるというのは勝つために必須となる、非常に重要な要素である。同じことが今後のキャリアメイクにおいても言え、例えば専門性が高く、他分野への移動が難しい分野(学問分野など)についての技能のみを習得し、それを生かせるキャリアプランを設計しそこのみを目指すといった方針では、例えばその分野のビジネスが破綻するようなトラブル、社会問題や災害などによりその事業の継続が困難になってしまった場合、特定の技能しか身に着けていないと路頭に迷ってしまう。これを避けるためには、多岐にわたる分野への活用が可能であり、将来性が期待できる技術や技能(プログラミング、コンピュータ開発など)を身に着け、特定のキャリアの軸を持ちつつも、いざというときには緊急回避することが可能であるよう備える必要がある。これを実現させるためには、将来のキャリアを、業界を基準として選ぶのではなく、自分が持っている技能を生かせるかという基準で選ぶことが重要になる。そのために必要となるのが一つの分野に特化するのではなく、多岐にわたる技能を習得することである。具体的にはデザイン業やマーケティング、AIスキルなど、今生かせる技能でありながら、将来性があり、AIやデジタル化によりとってかわることのできない技能を身に着けるのが重要である。それ以外にも、本業以外にも副業を始める、パラレルキャリアを持つなど、一つの職にとらわれない働き方が望ましいといえる。ほかにも、多種多様な人との人脈を築くことで分野をまたいでの知見を得るほか、来るグローバル化社会への適応能力を高めることも必要である。

※提出された課題より一部抜粋

嶋根政充の考察とコメント

これまでの銀行でのご経験を踏まえ、中小企業と大企業の違いを意識させつつ、YouTube等を介した発信力を感じさせる、大人の熱血漢あふれる講義だったと思います。財務諸表を読めない経営者が多いといわれる我が国の経営者は耳が痛いでしょうが、「簿記を学ぶことは、経営者の言葉を理解することに等しい」ということ、それは取りも直さず「簿記」を理解し読める力が経営者の目を養うことだという、経営の根本のあるべき姿の篠崎氏流のメッセージが込められていました。

また、近年重視されている無形資産にも着目され、最急降下法を使ったキャリア論など非常に興味深く、社会洞察を意識しつつ、「自分自身のキャリアを会社の経営のアナロジーとしてみてデザインしてみよ」というのが学生へのメッセージだったと思います。

それらを前提としたうえで、不確実性の高い時代は、「まずやってみる」ということの重要性、さらに背景となる幅広い知識や思考法を学ぶことが必要になります。知識の整理は生成AIを活用する一方、多くの視点を得るために参謀や、広く意見の言える自由で風通しのよい組織もより大切になっていくのではないでしょうか。

篠崎氏は、自分の考えや理論を地で行かれる、キャリアづくりのこれからの日本の中高年の鑑となる生き方をされている日本人のお一人であると感じており、全国各地でコンサルティングをなされる中、50代に入って修士、博士を取得して大学教員を目指しているということで、今後の更なるご活躍とご成功を祈念しています。

(賢慮の学校・代表、早稲田大学理工学術院・講師 嶋根政充)