早稲田大学 基幹理工学部で行われる講義「企業行動と経営」では、経営者・起業家を講師として招き、実体験・事例を共有していただいています。2024年度は、5人の経営者・起業家の方々に講義をお願いしました。本稿では、「不確実性下の経営とマネジメント」をテーマに、2024年11月15日に登壇していただいた永田氏の講義レポートをご紹介します。

講師の紹介

講師紹介:

株式会社 pluszero 取締役副社長 CIO / 博士(情報理工学) 永田 基樹氏

• 1989年大阪府生まれ

• 洛南高校時代 興味を持っていたもの

脳の意識の解明(茂木健一郎さんの影響)

政治・経済の議論(数学の先生だった父親と議論していた影響)

– 脳科学の本と、政治・経済の本を読み漁る高校生活だった

• 東京大学・大学院時代 工学部計数工学科に進学

神経科学と、数学の社会への応用を行う合原一幸研究室に行きたかった

修士・博士で合原研究室

• 脳の意識の解明は、テーマとして難しすぎるためやめた

• 電力系統や金融システムの安定性解析を研究し、博士号取得

• 卒業後

アカデミックで当たり前の内容も社会では当たり前でないことを知り、AIの受託開発を開始

• 当時は世の中の人でAIと呼ぶ人はあまりいなかった

言語処理の研究開発を受託開発と並行して行い、今に至る

株式会社 pluszeroの紹介

株式会社 pluszero(プラスゼロ)は、AI・自然言語処理の研究開発を行い、それを活かしたプロダクト開発を行っている。特にディープラーニングを活用した技術が注目されている企業である。

会社の構成と特徴

• 84%がエンジニアで構成されており、30%が東京大学に在籍または卒業している。

• 45%が修士以上の学位を持ち、アカデミックな知見を活かして顧客の課題解決に取り組んでいる。

• AIエンジニアだけでなくITエンジニアも多く在籍し、AIを活用したアプリケーション開発を行っている。

•自然言語処理を活かしたプロダクトやIT運用の自動化、製造業の設計業務の効率化を行っている。

講義サマリー

講義テーマ:「不確実性下の経営とマネジメント」

1. pluszeroのご紹介

2. 次世代AI ~AEIの紹介~

3. 生成AIこれからどうなる?

4. 人が価値の源泉

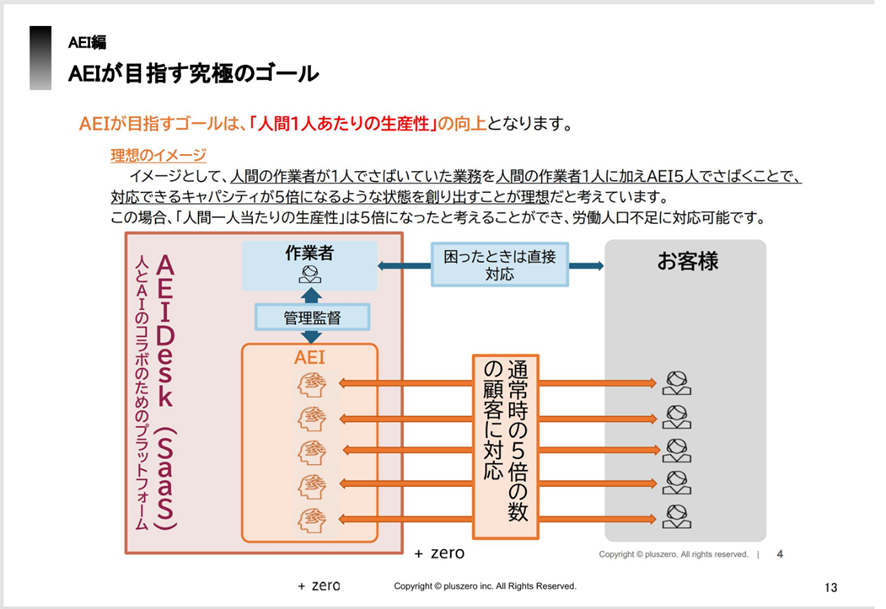

AEI(アーティフィシャル・エラスティック・インテリジェンス)とは

永田氏は、次世代の人工知能であるAEI(アーティフィシャル・エラスティック・インテリジェンス)の概念について解説してくださいました。AEIは、古典的なAIと現代的なAIを融合させ、人間一人当たりの生産性を向上させることを目的としています。特に信頼性が求められる分野での労働力としての活用を目指しており、医療や製造業、金融といった領域での実用性が期待されています。この技術は人間の限界を補完し、人間とAIの協業による労働環境づくりにつながるでしょう。

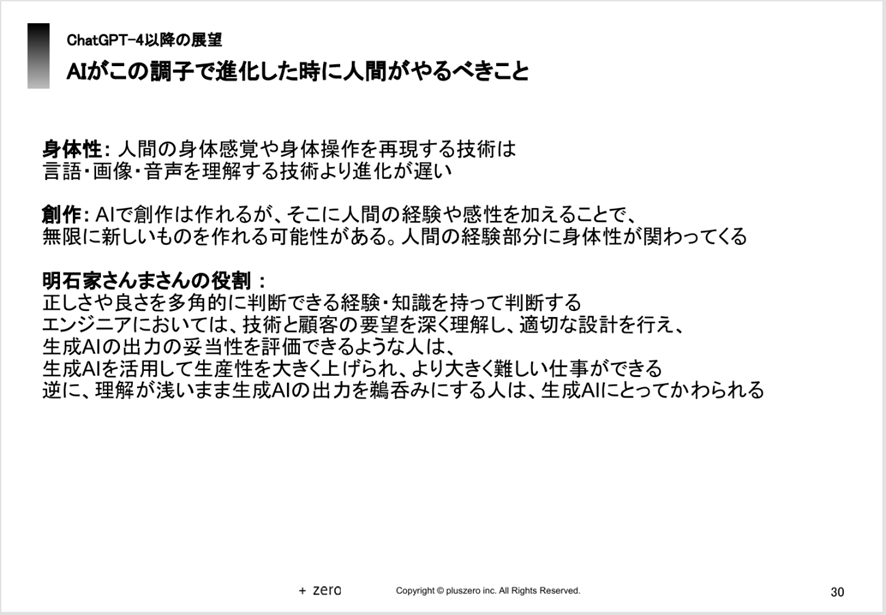

AIの進化と人間の新たな役割

AIの進化が加速する中で、永田氏は今後の人間の役割についても解説してくださいました。AIが多くのタスクを自動化する一方で、人間には身体性や創造性、包括的な視点が求められるようになります。例えば、生成AIが作成した内容の適切性を判断するスキルや、AIでは代替できない人間特有のクリエイティブな発想が重要になるでしょう。「AIの出力を正確に理解し、意思決定を下せる人材がこれからの社会を支える」と永田氏は仰っています。

難易度の高い仕事に必要なスキルセット

生成AIの進化に伴い、難易度の低いタスクは減少し、エンジニアや技術者にはより高度なスキルが求められています。特に設計やデザイン、セキュリティ分野の知識が重要であると永田氏は仰っていました。さらに、言語化能力がこれらのスキルを支える基盤となるといいます。情報を正確に言語化し、他者に伝える力を高めることで理解度が深まり、より難易度の高いタスクへの挑戦が可能になります。

ポジティブフィードバックループによる成長の加速

知識が豊富であればあるほど、新たな情報を吸収しやすくなり、学習が効率化される「ポジティブフィードバックループ」についても触れられました。永田氏は、「案件経験を積むことで知見が増え、それが新たな案件を生む好循環が生まれる」と説明。成長の加速は個人だけでなく、組織全体のコストパフォーマンス向上にも影響します。

経営と技術

講義では、経営者が技術を理解し、技術者が経営の視点を持つことの重要性についても触れられました。特に生成AIやテクノロジーを活用した「タイムマシン経営」や「TTP(徹底的にパクる)」の実践が効果的な戦略とされます。これらは、他業界の成功事例を積極的に取り入れることで、競争力を高める手法です。永田氏は、「技術と経営を掛け合わせる能力が、これからの企業に必要不可欠」と仰っています。

永田氏の講義は、AIの進化がもたらす未来像と、それに適応するために人間が身につけるべきスキルや考え方について深く掘り下げたものでした。AEIの可能性をはじめ、言語化能力や学習効率の向上、経営と技術の融合といったトピックは、これからの社会で重要なテーマとなるでしょう。AIと人間が共創する未来に向けて、私たち一人ひとりがどう行動するかが問われています。

講師から学生への課題内容と提出された課題

この講義では、最後に講演者から学生へ課題が出されます。今回の課題は、講義内のグループワークでも行われた下記の内容です。

「技術が進化しても価値を提供できる人になるには」

書いて欲しいこと

①技術が進化しても価値を提供できる人の特長

②そうなるために必要だと思うこと

(以下、原文ママ)

①技術が進化しても価値を提供できるのは、その技術を使いこなせる人材だと思います。例えば、人工知能の技術が発達したとしても、それを使いこなせる知識を持っていなければ、技術を最大限に活用できているとは言えません。技術への理解を深められる人が価値を提供できる人だと思います。

②前期履修した加工学ではさまざまな加工機械の演習を行いました。この講義では、加工機械に対する理解を深める座学と、実際に手を動かす演習が行われました。このように知識と経験を取り入れて、技術を使いこなせるようにすることが必要だと思います。

①技術や知識が進化しても、常に学び続ける姿勢を持ち、新しいものを柔軟に受け入れられる人です。単に技術を使いこなすだけでなく、人や社会が抱える課題を深く理解し、それに対する具体的な解決策を提案できる力が求められます。また、個人のスキルだけでなく、人と協力し合い、信頼を築きながらチームで成果を上げられる人が価値を提供し続けます。

②まず、自ら学び続ける習慣を身につけ、新しい技術や知識を取り入れる努力が欠かせません。同時に、技術だけでなく、課題を見抜く力やそれを解決するための論理的思考力、さらには人と円滑にコミュニケーションをとる能力を鍛える必要があります。そして、多様な価値観や経験を持つ人々と交流し、広い視野を持ちながら、自分の考えを常にアップデートし続けることが重要です。

①その技術を使うことのできる人。どれだけ技術が進化してもそれを使いこなす人がいないとその技術を正しく扱うことはできない AIが生成したものを合っているか間違っているか判断したりできる人。AIが生成したものをそのまま世に出すことは出来ない。そのためその出力の結果がの結果があっているか間違っているかを判断する人はどれだけ技術が進化にしても重要である。そしてAIが生成したものの中から世間に価値のあるものかを判断できる人も重要である。

②技術が進化してもその技術を使えるためには、時代に取り落とされないように最近の技術の勉強をすることが重要であると思う。

①技術が進化しても価値を提供できる人の特徴として、

・進歩に臨機応変に適応でき、新たな技術を学び、自分の能力に取り入れることができる。

・自ら新たなアイデアを生み出し、課題への解決策を立てる力を持ち、多角的に考えることができる。

・周囲と協力し、チームにおいてスムーズにコミュニケーションをとることができる。

・技術に対しての、倫理性などの、技術の負の面まで考慮できる

このような特徴があると考える。

②このような人間になるために必要なこととして

・情報収集や、学び続ける姿勢を持つ。

・様々なプロジェクトやイベントに参加して経験を積み、様々な意見を取り入れる。

・興味のある業界で横の綱がり、人脈を増やす。

・実際に行動して、積極的に実践的な経験を積む。

・多言語を学び続ける。

このようなことが必要なのではないかと考える。

①技術が進化しても価値を提供できるのは管理能力が高く、責任感の強い人材だと考えられます。技術が進化し、様々な事業の過程で人の手が加わることが減っても、それらを統括、支配する役職は存在するでしょう。この役職に就ける能力とは全体を俯瞰で観察し、機械では行えない細かな軌道修正を行える力だと思います。さらに、企画などの成功、失敗は統括者の業績となるため、人の前に堂々と立てる強さも兼ね備えている必要があると思います。

②まず観察し、分析するためには物事の管理能力のほかにその分野での深い知見が必要だと思います。代表者としての強く頼れる人物像を得るには学生の頃から積極的に統括の立場に身を置くことが重要だと思います。

①技術が進化し続ける現代において、価値を提供できる人とは、単に技術に精通しているだけではなく、人間的な魅力や創造性を備え、周囲と協力しながら新たな価値を生み出せる人である。

まず重要なのは、他者との円滑なコミュニケーション能力である。相手に「この人には何でも話せる」と思わせる親しみやすさや信頼感を生む力が必要である。ただ単に情報を伝えるだけでなく、相手の緊張をほぐし、安心して会話できる場を作り出すことができる人は、多様なチームや環境において欠かせない存在となる。

また、0から1を生み出す創造力と挑戦する精神を持っている人も価値を提供できる。既存の枠組みに縛られず、新たな発想を追求し、未知の領域へ踏み込む勇気が求められる。その姿勢が周囲に刺激を与え、組織や社会にも変革をもたらす。

さらに、指示を受けるだけでなく、自ら考え行動する力を持った人もその存在価値は失われない。目の前の課題をこなすだけでなく、全体の目的を理解し、それに基づいて最適な行動を選び取る力が必要である。自律的に行動できる人は、困難な状況においても柔軟に対応し、自分自身で道を切り開いていくことができる。

そして、他者から信頼される誠実さと一貫性を持つことも重要である。どれだけ技術や能力に秀でている人も、人としての信頼がなければ、周囲との協力関係は成立しない。日々の行動で誠実さを示し、周囲に対して誠意をもって接することが、強い信頼を築く礎となる。

②技術が進化し続ける時代において、価値を提供できる人材になるためには、特定の能力や資質を育むための意識的な取り組みが求められる。まず最初に必要なのは、自己理解を深めることである。自分の強みや弱みを把握し、それを活かす方法を考えることが、成長への第一歩となる。自分をよく知り、どのような環境で自分が力を発揮できるのかを理解することで、より効果的に行動できる。

次に、積極的な学びの姿勢が不可欠である。技術が日々進化する中で、常に新しい知識を取り入れ、幅広い視野を持つことが重要である。異なる分野や視点からの学びを通じて、柔軟な思考力を養うことができる。また、挑戦を恐れずに小さな成功体験を積み重ね、自信を持つことも創造力を育むためには必要である。

さらに、主体的に考え行動する習慣を身につけることが求められる。指示を待つのではなく、自分で問題を見つけ出し、解決策を考える姿勢が重要である。目の前の課題をこなすだけでなく、全体像を理解し、目的に合わせた行動をすることが、よりよい結果につながる。

また、他者から信頼される誠実さと一貫性を持つためには、まず自分の価値観を明確にし、それに基づいて行動することが重要である。言ったことを必ず実行し、約束を守ることで、信頼を築く基盤ができる。また、透明性を持ってコミュニケーションを取ることが不可欠であり、考えや意図を隠さずに伝えることで、誠実さが伝わる。さらに、自分の過ちを認め、改善する姿勢を持つことも信頼を得るためには必要である。失敗を隠さず、改善しようとする姿勢が誠実さと一貫性を示す。

嶋根政充の考察とコメント

永田氏の講義は、AEI(アーティフィシャル・エラスティック・インテリジェンス)という概念を通して、AIと人間の協業の仕方に関するこれからの時代に必要な我々人間のマインドセットを問うもので、理工系の学生にとっては知識偏重、スキル偏重に陥りがちな傾向を戒め、AI等の技術への向き合い方を問う、貴重な講義をしていただいたものと思います。

「正しさや良さを多角的に判断する経験・知識を持って判断する」といった、「人間臭さ」というのが今後の重要な肝というのが印象的でした。

日本の弱点は、「技術で勝ってビジネスで負ける」というのが、これまでの定番の課題でしたが、近年は技術でも米中と比較して周回レベルでの遅れが目立っています。それは、ハード中心からソフト化された連結テクノロジーの変化といった側面もあり、そこにはこれまでとは異なる前提を問う姿勢が求められています。

学生への課題は、技術が進化しても価値を提供できる人とそのための条件でしたが、正にそこを突いた課題で、理工学部の教養科目で正鵠を射た課題であり、学生の回答も十分に応えられたものだったと思います。

近年求められる「人文知」「身体知」「共同知」「複合知」「全体知」といったことが求められる時代において、技術と経営を分けるのではなく、シーズとニーズをストーリーを立てて一体として考え、一気通貫で考える思考法が、正しく問われることになるのでしょう。

(賢慮の学校・代表、早稲田大学理工学術院・講師 嶋根政充)