これまでのキャリア選択は、学生・求職者が就職先を選び、企業が仕事を「与える」という流れが主流でした。しかし、しばしば「VUCAの時代」と呼ばれる環境変化が早く先の読めない複雑で不安定な環境の中で、テクノロジーの進化やグローバルな大きなうねり、社会の価値観の変化により、私たちの働き方も大きな転換期を迎えています。

こうした変化の中で注目されているのが「プロティアン・キャリア(Protean Career)」という概念です。これは、アメリカの心理学者ダグラス・ホールが提唱したもので、個人が環境の変化に適応しながら、自らの価値観や能力に基づいてキャリアを主体的に形成していく考え方を指します。従来の「会社に依存するキャリア」から脱却し、多様なスキルを活かしながら自分らしい働き方を模索する姿勢が求められています。

生成AIの普及やリモートワークの拡大、副業・複業の増加など、個人が自らのキャリアをデザインし、自分に合った働き方を選択できる時代が訪れようとしているのです。本稿では(1)に引き続き、人生100年時代と言われる現在で、これからの「ニューキャリア」の特徴と、職業づくりが新たな産業を生み出す可能性について考察します。

プロティアン・キャリアとは

キャリア戦略で注目されるのが、(1)で述べた「プロティアン・キャリア(Protean Career)」の考え方です。これは、自分自身が環境に応じて変化しながらキャリアを築くというアプローチであり、固定された職業観にとらわれない柔軟な働き方を意味します。この概念は、アメリカの心理学者のダグラス・ホール(Douglas T. Hall)によって提唱されました。

プロティアン・キャリアの定義

ダグラス・ホールは、プロティアン・キャリアを「個人が主体的にキャリアを形成し、環境の変化に適応しながら自分自身の価値観に基づいてキャリアを築くこと」と定義しました。ギリシャ神話の海神プロテウス(Proteus)のように、状況に応じて自在に変化する能力を持つことが特徴です。

キャリアの「自己指向型」と「価値優先型」

ダグラス・ホールは、プロティアン・キャリアを考える際に、次の2つの軸を重要視しています。

自己指向型(Self-Directed Career):個人が組織のキャリアパスに依存せず、自律的にキャリアを構築すること。

-価値優先型(Value-Driven Career):外部の評価ではなく、自分の価値観に基づいてキャリアの方向性を決めること。

この考え方では、「安定した雇用」よりも「変化に適応する力」が重要視されます。個人がキャリアの主導権を持ち、ライフスタイルや価値観に応じて柔軟に働くことが求められているのです。

2つのコンピテンシー「アイデンティティ」と「アダプタビリティ」

プロティアン・キャリアを成功させるためには、以下の2つのコンピテンシーが不可欠です。

●アイデンティティ(Identity)

自分自身の価値観や強みを理解し、それに基づいてキャリアの方向性を決定する力。

●アダプタビリティ(Adaptability)

環境の変化に適応し、新しいスキルや経験を取り入れながらキャリアを発展させる力。

この2つのコンピテンシーを高めることで、個人はVUCA時代においても柔軟なキャリア設計が可能になるでしょう。

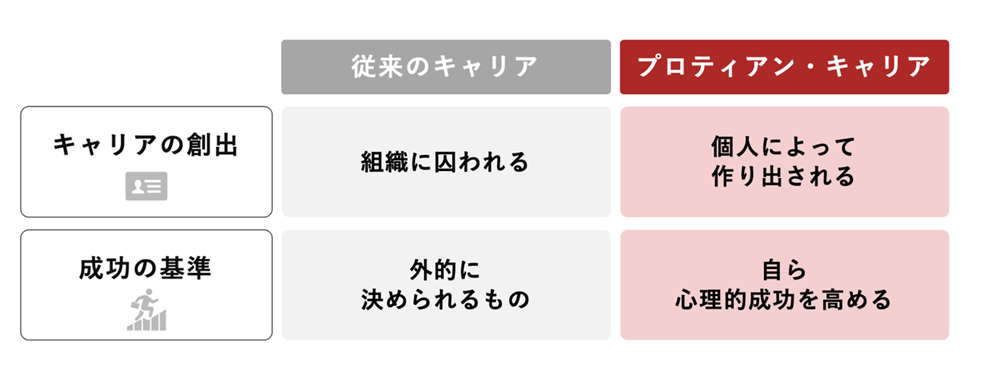

「従来のキャリア」と「ニューキャリア」の比較

一般社団法人プロティアン・キャリア協会 代表理事で法政大学の田中研之輔教授によると、従来のキャリア形成と、プロティアン・キャリアが象徴する「ニューキャリア」の違いは以下の図で説明できるものとしています。

このように、従来のキャリアは「組織に依存するもの」でしたが、ニューキャリアでは「個人がキャリアのオーナー」となり、自律的に選択していくことが求められます。

「サステナブル・キャリア」の視点

プロティアン・キャリアは、単に自由な働き方を目指すだけでなく、「サステナブル・キャリア(Sustainable Career)」という視点とも密接に関係しています。サステナブル・キャリアとは、個人が長期的にキャリアを維持・発展させながら、社会や組織にも貢献できるキャリアのあり方を指します。これは、一時的な流行や短期的な成功を求めるのではなく、「長期的に成長し続けること」を重視する考え方です。

サステナブル・キャリアを実現するためには、社会・組織・個人のそれぞれが持続可能なレベルでオープンになり、多様な選択肢を提供することが不可欠です。具体的には、以下のような視点が求められます。

社会の役割:

教育機関や政府が、リカレント教育(生涯学び直し)を推進し、個人が柔軟にスキルを獲得できる環境を整備すること。

組織の役割:

企業が従業員のキャリア自律を支援し、越境学習や副業を許容する文化をつくること。

個人の役割:

自ら学び続け、新しい働き方に挑戦し、キャリアの可能性を広げていくこと。

また、後述するプロボノ活動や越境学習といった「本業以外の経験」も重要です。異なる文化や業界での経験が、新しい視点を生み出し、キャリアの選択肢を広げることにつながるのです。

学生の就職観が変わる

かつての学生は、卒業後に安定した企業へ就職することを最大の目標としていました。しかし、近年では「どの企業に入るか」よりも、「どのようなキャリアを築きたいか」を軸に、自分らしい働き方を模索する学生が増えてきています。とはいえ、すべての学生が計画的に将来を描いているわけではなく、その姿勢には個人差も大きく見られます。

特にテクノロジーやクリエイティブといった新興分野では、フリーランスやリモートワークといった柔軟な働き方が広がる中で、「好きなことを軸に働きたい」「自分のスタイルで生きたい」と考える学生も少なくありません。新たな職種や職業形態が次々に登場している現代において、就職活動やキャリア選択のスタイルも多様化しています。

例えば、東京大学の卒業生の就職先にも変化が見られます。かつては官公庁や大手企業が主流だった就職先は、近年では民間企業、とくにコンサルティング業界への進出が目立つようになりました。最新のデータによれば、学部卒業生の就職先では楽天グループがトップに、大学院修了者ではアクセンチュアが最も多く選ばれています。日本IBMなども上位にランクインしており、柔軟で挑戦的なキャリアを志向する傾向がうかがえます。一方で、依然として外務省や国土交通省といった官公庁も人気の就職先となっており、キャリアパスの多様化が進んでいます。

また、Z世代と呼ばれる若い世代の間では、やりがいや働きやすさを重視する意識が高まっており、その選択基準の一つとして、企業のSDGs(持続可能な開発目標)への姿勢が挙げられます。ある調査によると、学生の約5人に1人が「就職先を選ぶ際にSDGsへの取り組みを重視する」と回答しており、環境配慮や社会的貢献を重視する姿勢が明らかです。実際、約7割の学生が「環境に配慮する企業に魅力を感じる」と述べており、企業側もこうした価値観に応えるべく、環境保護や社会貢献活動を強化しています。

さらに、試行錯誤しながら自分に合ったキャリアを模索するなかで、職場を離れる決断も以前より柔軟になっています。たとえば「退職代行サービス」を利用するケースも増えており、これは働き方や職場に対する価値観、転職の価値観が従来とは異なってきていることの表れともいえるでしょう。

このように、現代の学生たちは多様な価値観や働き方のなかで、自分にとっての「良いキャリア」を見極めながら前進しています。画一的な就職観から脱し、個人の納得感や働く環境への意識を重視する姿勢が、これからの時代のキャリア形成においてますます重要になっていくと考えられます。

社員に「仕事を与える時代」の終焉

大手企業においても、従来の「社員に仕事を与える」という働かせ方は限界に達しつつあります。画一的なタスクを与えられ、ただそれをこなすだけでは、個人の創造性やモチベーションが発揮されにくいからです。結果的に、「やらされている感」が生まれ、社員の不満や離職につながります。

特に優秀な人材ほど、自由度の高い働き方を求め、企業を去って起業家の道を選ぶケースが増えています。社員を引き留めるためには、企業側が社員一人ひとりに「選択の自由」を与え、彼ら彼女ら自身が仕事をデザインできる環境を整えることが求められます。同時に、企業側もそれらに合わせた自律的なキャリアを支援するだけでなく、新陳代謝を前提とした、人事・情報管理の在り方の変革と活用が求められるようになるでしょう。

生成AIの普及が人間のキャリアに影響

生成AIの進化は、仕事のあり方そのものを変えようとしています。生成AIが高度なタスクを自動化することで、従来のように多くの社員を抱える企業モデルが不要になるかもしれません。代わりに、少人数で高い生産性を誇るマイクロ法人やフリーランスで複数の仕事をこなす人が増加する可能性があります。

また、生成AIを活用することで、これまでにない新しいサービスや価値を提供できる機会も増えていきます。例えば、デザインやコピーライティングなどのクリエイティブ業務でも、AIがサポートすることで、個人がより効率的に高品質な成果を生み出せるようになります。そのため、生成AIを使いこなすことで、これまで雇用や外注によって行っていた業務を一人で行うこともできるわけです。

次稿で触れる労働生産性の格差の拡がりにつながり、今後、いわゆる「できる人」とそうでない人との格差は拡大するでしょう。

生成AIの普及は今後、仕事のあり方や生産性、雇用、キャリアにも大きな影響を与えます。現在は「業務効率化」における生成AIの活用が特に活発に議論されていますが、人間とAI、ロボットの協働が当たり前になれば、自分のキャリア戦略を考える上で無視できない存在となるでしょう。

複業・副業がキャリアを多様化する

本稿の最後に、複業や副業の普及がもたらすキャリアの多様化についても触れておきたいと思います。これまでのキャリアパスは一つの企業に依存するものでしたが、今では同時に複数の仕事やプロジェクトに関わる「複業」や、会社員でありながら個人で「副業」を行うスタイルが一般化しています。

複業や副業のメリットは、一つの分野に依存せず、多様な経験やスキルを積み上げられる点です。これにより、自分自身の成長を促進し、また予期せぬ状況でも柔軟に対応できるキャリア設計が可能になります。一方で、リスク管理や時間配分の課題も生じるため、慎重なプランニングが求められるのは言うまでもありません。

こうした動きの中で注目されているのが、「パラレルキャリア」の概念です。これは本業を持ちながらも、自分の関心や社会貢献のために異なる領域で活動するスタイルを指します。ピーター・ドラッカーが提唱したこの考え方は、単なる収入の補完ではなく、新たな価値創造や自己実現の手段としての意味合いが強く、近年では多くのビジネスパーソンが取り入れています。

このパラレルキャリアの一形態として注目されているのが、プロボノ(Pro Bono)です。プロボノとは、「Pro Bono Publico(公共善のために)」というラテン語を語源とし、専門的なスキルや知識を活かして社会貢献を行う活動を指します。ボランティアと異なり、プロボノでは個人が持つ専門スキルやビジネス経験を活かしてNPOや非営利団体、地域社会を支援することが特徴です。

例えば、次のようなプロボノ活動が挙げられます。

・マーケティングの専門家が、NPOのブランド戦略や広報活動を支援する。

・弁護士や税理士が、社会起業家向けの法律・財務アドバイスを提供する。

・エンジニアやデザイナーが、地域活動のためのウェブサイトやアプリを開発する。

・人事コンサルタントが、教育機関のキャリア支援プログラムを企画する。

このように、プロボノ活動は「自らのスキルを活かした社会貢献」であると同時に、個人にとっても新たな学びやネットワーク形成、自己成長の機会となります。特に、異業種のプロジェクトに関わることで視野が広がり、本業にも還元できる新たなアイデアや価値観を得られる点が魅力です。

たとえば、企業でマーケティングを担当する人が週末にNPOの広報活動に携わったり、エンジニアが本業とは異なる分野のスタートアップを支援するケースなどが挙げられます。このように、パラレルキャリアは個人の可能性を広げるだけでなく、本業に還元できる新たな視点やネットワークを獲得する機会にもなります。

今後、企業側もこの動きを積極的に支援し、社員の多様なキャリア形成を促すことが求められるでしょう。働き方の自由度が増す中で、いかに自分に合ったキャリアのあり方を設計するかが、これからの時代を生き抜く重要なポイントになりそうです。

賢慮の学校では、固定された職業に縛られず、自ら職業や産業を創造できる人材を応援していきます。

参考・出典:

『プロティアン 70歳まで第一線で働き続ける最強のキャリア資本術』(田中研之輔 著 日経BP 2019)

タナケン教授の「プロティアン・キャリア」ゼミ【第58回】(2024)

【23卒東大生就職状況】学部生首位は3年連続楽天 院生は2年連続アクセンチュアがトップへ – 東大新聞オンライン(2023)

イマドキの新卒採用~若者のSDGsへの関心~ – りそなBiz Action(2022公開、2024更新)