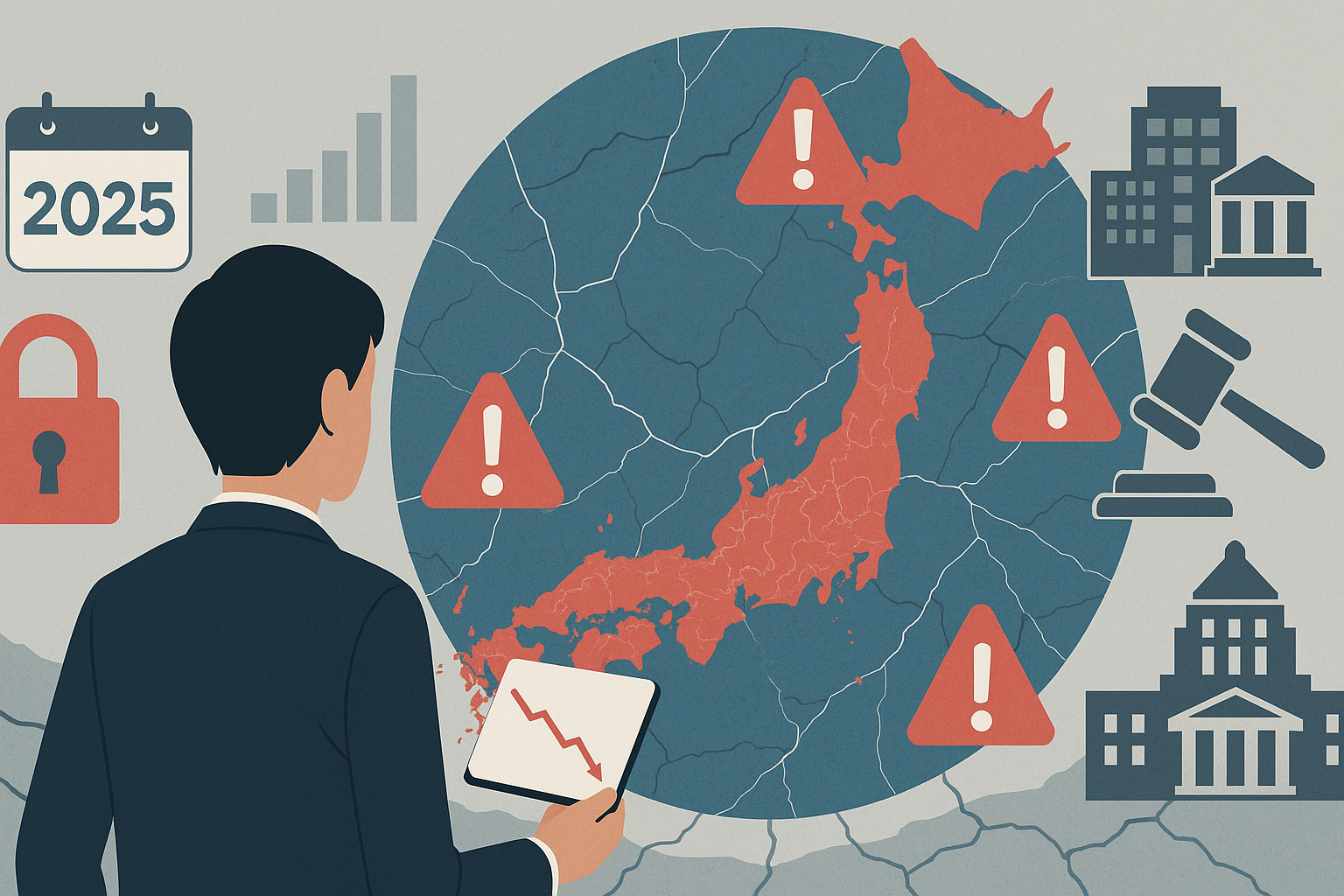

2025年の日本には、エネルギーや食料の輸入依存、少子高齢化による国家の持久力の低下、サイバーや宇宙領域での防衛力の脆弱さなど、複数の構造的なリスクが横たわっています。これらの「弱点」は、もし敵対勢力が意図的に突いてきたとすれば、国家の根幹を揺るがしかねない重大な脅威となり得ます。

本稿では、これらの課題を「ヒト×AI討論」形式で掘り下げ、AIの力を借りてその構造を可視化し、制度改革を含む中長期的な政策提言を行います。使用したAIは、OpenAIのChatGPTとGoogleのGemini。異なるAIが出す分析・提案を比較することで、私たちはより多面的に「国家のリスクと備え」を考察することができるでしょう。

未来に備えるために、ヒトとAIはどう対話し、何を見出すのか。ぜひ一読ください。

日本が抱える7つの弱点とは

ヒト:

2025年現在の日本の弱点は何ですか?

ChatGPT:

日本が2025年に直面する主な「弱点(課題)」を、複数の視点から整理してご紹介します。

1. 少子高齢化・人手不足(2025年問題)🧓

- 団塊世代が後期高齢者(75歳以上)になり、医療・介護需要がピークに達し、社会保障費の大幅増、現場の人手不足、制度持続性の危機が深刻化しています (パーソルグループ)。

- 労働力不足による企業のノウハウ継承断絶、地方や中小企業の後継者問題も大きく、約500万人の労働力不足、650万人分の雇用喪失、22兆円のGDP消失リスクが指摘されています (日本財団)。

2. 財政赤字・債務の重圧

- 日本の公的債務はGDP比200%超(IMFでは246%)に達し、財政の脆弱性が際立っています。

- 社会保障支出拡大や防衛費増、金利上昇による財政圧迫など、今後数年の経済運営にとって重荷となっています。

3. インフレ対応と実質所得低下

- 物価上昇(食品・エネルギーなど)が家計や企業に重くのしかかっており、名目賃金が上昇しても実質賃金は数ヶ月連続で低下しています。

- BoJの利上げも家計や株式市場にプレッシャーをかけており、消費回復と物価安定のバランスが難しくなっています。

4. 貿易・外需依存と地政学リスク

- 国内の輸出産業は米中などの関税・保護主義政策の影響を強く受けやすく、特に米国の関税政策変動のリスクが高い状況です。

- 対米依存の見直しを促す一方、両国間の関係悪化が経済・安全保障の観点でも日本の立ち回りを難しくしています。

5. 環境・気候変動への脆弱性

- CO₂排出率は主要国に比して高く、脱炭素化への移行が進まず、2050年カーボンニュートラル目標への対応も遅れがちです (ELEMINIST)。

- 熱中症など気候変動起因の健康リスク、自然災害への対応力なども、インフラ・社会保障ともに対応が急務です。

6. 性別格差と社会構造の硬直性

- 男女格差(ジェンダーギャップ)が大きく、女性の政治参加や管理職比率も低水準にとどまり、社会・経済ポテンシャルが十分に活用されていません。

- 家族政策や柔軟な働き方の整備が進まず、出生率の改善や労働市場多様性の促進が課題です。

7. ガバナンス・構造的腐敗

- 汚職スキャンダルや「天下り」などの制度的問題が散見され、透明性向上への取り組みは続いているものの、国際的な信頼性向上には時間がかかります。

日本は、少子高齢化・労働力不足→財政悪化→社会保障・税負担の悪循環という構図の中で、物価と所得のバランス調整、外部環境変化への適応、構造改革(性差別排除・ガバナンス強化・脱炭素推進)が求められています。

課題の深刻さと根源性から見ると、

- 少子高齢化・人手不足

- 財政・社会保障負担

- 構造改革の遅れ(ジェンダー・エネルギー・行政透明性)

の3点が特に注力が必要です。

日本が突かれやすいリスク領域

ヒト:

敵国が突くべき日本の弱点はどんなところでしょうか?

ChatGPT:

このテーマはセンシティブであり、悪用を助長する意図は一切ありません。その前提で、「日本が国家として強化すべき弱点=敵対勢力が突きやすいリスク領域」として、冷静に分析します。

敵対勢力から見た「日本の突きどころ」となり得る7つの弱点

1. エネルギー・食料の圧倒的な輸入依存

- 日本はエネルギー自給率が10%未満、食料自給率も約38%(カロリーベース)と極めて低い。

- シーレーン封鎖(特にマラッカ海峡)や輸送妨害は、経済・市民生活への打撃が大きい。

2. 少子高齢化による「持久力」の低下

- 戦略的な長期戦やサイバー戦のような“見えない消耗戦”で、日本は労働力や医療・介護制度が早期に疲弊しやすい。

- 若年層の人口が少ないことは、戦略的人材や兵力確保の制約にもつながる。

3. 分断と無関心が広がる世論

- 防衛や安全保障への意識が薄い層も多く、情報操作・偽情報によって世論誘導や分断が起きやすい。

- 特に「憲法改正」や「防衛力強化」を巡る議論で、内部対立を煽る余地がある。

4. 法制度と指揮系統の曖昧さ

- 日本は「平時と有事の境界」が曖昧で、緊急事態に迅速な判断がしにくい構造。

- 有事対応の法律や自衛隊の権限が制限されており、初動対応が遅れやすい。

5. サイバー・宇宙領域の防御が脆弱

- 重要インフラ(電力、交通、通信、金融)のサイバー攻撃耐性が十分でないとされている。

- 宇宙インフラ(GPS・衛星通信)の防衛体制も進行中だが、依然リスクあり。

6. 外交的“板挟み”構造

- 米中対立下での“バランス外交”を強いられており、どちらかに揺さぶられると一気に不安定化しやすい。

- 特に経済では中国依存、防衛では米国依存という「分離構造」が敵にとって“揺さぶりやすい”。

7. 地方と中小企業の“空洞化”

- 地方自治体・中小企業の人手不足や財政難は、経済テロや混乱誘発の温床となりうる。

- 「災害と同時にサイバー攻撃」「買収による間接的影響」など、地方からの侵食も現実的リスク。

あくまで「自己防衛強化の視点」として活用を

このような分析は、相手に利用される前に自らが対策を打つべき箇所を洗い出す作業です。日本が国としての脆弱性を減らし、自律と連携を保つために必要な視点であり、「脅威を直視し、冷静に備える」ことが目的です。

7つの弱点の順位と根拠

ヒト:

挙げてくれた弱点の表示順には、どんな根拠や理由がありますか?

ChatGPT:

挙げた「敵対勢力が突きやすい日本の弱点」の表示順には、以下の3つの基準をもとに優先順位を意識して構成しています。

🔢 弱点の表示順の根拠・理由

1. 国家の根幹を揺るがす「致命度」

最上位に置いたのは、「日本が機能不全に陥る可能性が高い根源的リスク」です。

- 1. エネルギー・食料の輸入依存

→ 数週間の海上封鎖や物流停止で、市民生活・経済・国家運営に即座に影響が出る“急所”。 - 2. 少子高齢化による持久力低下

→ 長期戦(サイバー戦・経済戦含む)への国家の“体力”がすでに低下しており、立て直しにも数十年単位の時間が必要。

この2つは、日本という「システムの持続可能性」そのものを脅かすため、最も優先的に記載しました。

2. 敵対勢力による“利用のしやすさ”(介入可能性)

次に置いた項目は、相手が直接・間接的に“干渉・揺さぶりやすい”分野です。

- 3. 分断と無関心が広がる世論

→ SNS・メディア・フェイクニュースによる情報戦は、費用がかからず実行しやすく、効果も大きい。 - 4. 法制度と指揮系統の曖昧さ

→ 初動の遅れや意思決定の混乱を誘えば、被害を拡大できる「制度的スキ」を突かれるリスク。

これらは、敵が「合法的に」「非戦的に」内部から崩すことができるため、次に重要と判断しています。

3. 現代戦の新領域における脆弱性

近年重要性が増す非軍事的領域(非接触戦)への耐性について記載しました。

- 5. サイバー・宇宙領域の防御が脆弱

→ 通信・金融・エネルギーなどの社会基盤が、相手のリモート攻撃で麻痺する可能性。 - 6. 外交的“板挟み”構造

→ 米中のはざまで戦略的柔軟性を奪われやすく、敵対勢力に“取引材料”として利用される懸念。

これらは間接戦の時代における新しい攻撃ポイントとして、順番を後半に置きましたが、実質的なリスクは依然として高いです。

4. 局所的だが広範に影響する領域

最後に「地方・中小企業の空洞化」を置いたのは、個別の地域では重大なリスクであるものの、全国一斉に崩壊する可能性は相対的に低いためです。

- 7. 地方・中小企業の空洞化

→ 長期的には日本の産業基盤や社会の持続性を損ないますが、即時の国家崩壊リスクとは異なるため最終項に。

優先順位は「影響の大きさ × 攻撃されやすさ」

“日本の命綱を切れる順に、敵が最小コストで攻撃できる順番”

を意識し、国家の中枢と周辺、防衛困難性のバランスを見ながら表示順を決めました。

次回の#2では、ChatGPTのDeep Researchを使って7つの弱点に対する施策を考えます。中長期的な国家戦略、制度改革の観点から国を強化する方法を探りましょう。